ノートPCの画面だけでは、Webデザイン作業や写真編集において、画面スペースの不足からくる作業効率の低下や、色再現性への不満を感じることは少なくありません。特に、複数のアプリケーションを同時に開きたい場合や、微妙な色のニュアンスを正確に捉えたい場合には、ノートPC単体では限界があります。

この記事では、Webデザイナーであり写真愛好家でもある「副業デスクラボ所長 マコト」が、ノートPCの画面拡張によってこれらの悩みを解決し、作業効率とクリエイティブな表現の質を劇的に向上させる方法について解説します。本記事を読むことで、あなたの作業環境は改善され、より快適で高品質な制作活動ができるようになります。

なぜノートPCの画面だけでは限界なのか?作業効率低下のリアルな原因

WebデザイナーがノートPCの画面サイズ不足で直面する具体的な課題は、作業効率を著しく低下させる現実的な問題として存在します。複数のアプリケーションを同時に開けない、ウィンドウを頻繁に切り替える必要がある、必要な情報が画面に収まらないといった状況は、集中力を削ぎ、作業の中断を招きます。

例えば、Figmaでデザインを作成しながら、同時にブラウザで参考サイトを確認し、さらにコーディングエディタでコードを記述する、といったマルチタスクは、13インチ程度のノートPC画面では非常に困難です。ウィンドウを切り替えるたびに思考が途切れてしまい、本来クリエイティブな作業に費やせるはずの時間が失われてしまいます。これは、単に時間がかかるだけでなく、デザインの細部へのこだわりや、コーディングの正確性にも影響を及ぼしかねません。まるで、限られたスペースでたくさんの道具を使いこなそうとする料理人のように、効率が悪くなってしまうのです。

写真編集の色再現性への不満を解消!外部モニターがもたらす「見える」違い

趣味の写真編集において、ノートPCのディスプレイの色再現性の低さは、現像作業の色味の正確性に不安を感じさせ、満足のいく仕上がりを得られない原因となります。狭い色域のディスプレイでは、写真の微妙な色のニュアンスを正確に捉えることが難しく、現像ソフト上で見た色と、実際に印刷された色や他のデバイスで表示された色との間に誤差が生じることがあります。

特に、風景写真の現像では、空のグラデーションや植物の繊細な緑の色合いなど、微妙な色の違いが写真の印象を大きく左右します。ノートPCのディスプレイでは、これらの色味を正確に判断できず、意図した通りの色で仕上がっているか確信が持てないまま作業を進めざるを得ない状況に陥りがちです。この「見えない」不安は、クリエイターの心を蝕み、せっかくの作品に自信を持てなくさせてしまいます。これは、時間と手間がかかるだけでなく、クリエイティブな表現の幅を狭めてしまいます。

ノートPC モニター 拡張のメリット:作業スペース拡大だけじゃない!

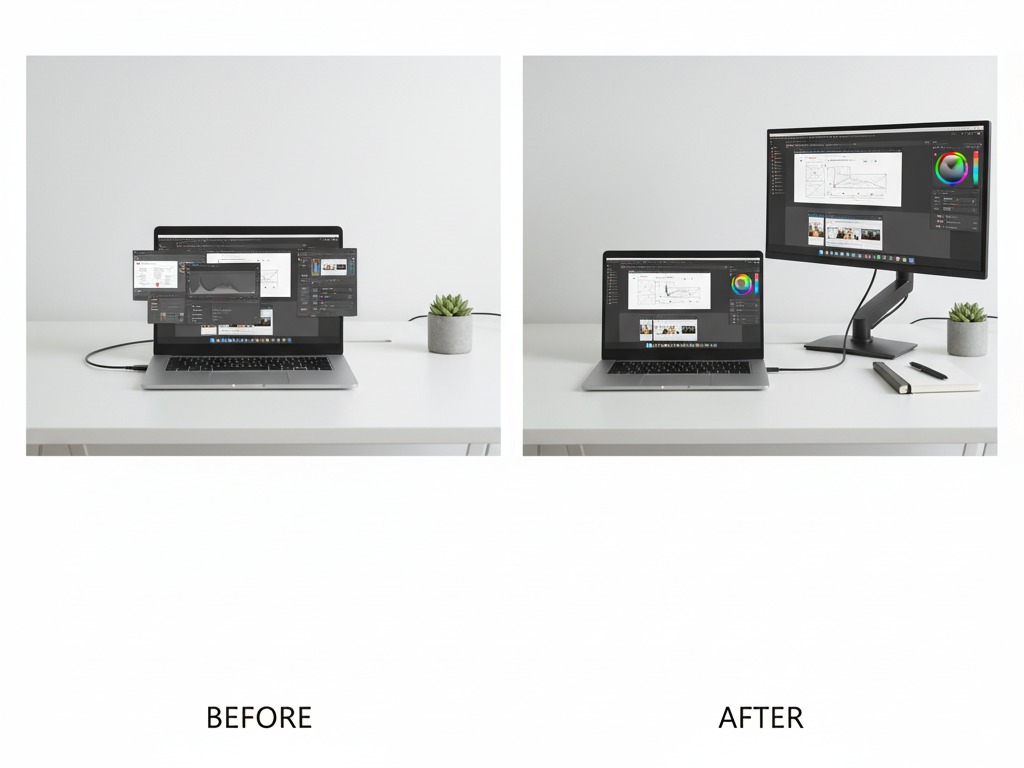

外部モニターをノートPCに接続して画面を拡張することで得られるメリットは、単に作業スペースが広がるという点にとどまりません。複数のアプリケーションを横並びに表示できることで、ウィンドウの切り替え作業が大幅に削減され、作業効率が向上します。これにより、デザインの確認とコーディングの作業を同時に行うなど、よりスムーズなマルチタスクが可能になります。

さらに、作業姿勢の改善も期待できます。ノートPC本体を画面外に置き、外部モニターを目線の高さに設置することで、首や肩への負担が軽減され、長時間の作業でも疲れにくくなります。これは、物理的な作業環境の快適性を向上させ、クリエイティブな作業への集中時間を長く保つことに繋がります。まるで、長距離ドライバーが快適なシートで運転に集中できるようなものです。

Webデザイナーが選ぶべき外部モニターのスペックとは?5つの重要ポイント

Webデザイナーが「ノートPC モニター 拡張」を実現する上で、重視すべき外部モニターのスペックは5つあります。これらを理解し、自身の用途に合ったモニターを選ぶことが、快適な作業環境構築の鍵となります。

1. 解像度:細部まで鮮明に映し出す

解像度は、画面に表示される情報の密度を示します。Webデザインにおいては、細部まで正確に確認できる高解像度が不可欠です。最低でもフルHD(1920×1080ピクセル)は欲しいところですが、より精細なデザイン作業を行うなら、WQHD(2560×1440ピクセル)や4K(3840×2160ピクセル)といった高解像度モニターがおすすめです。高解像度であれば、より多くの情報を一度に表示でき、拡大・縮小の頻度を減らせます。

2. 色域:正確な色再現のために

色域は、モニターが表示できる色の範囲を示します。Webデザインや写真編集では、sRGBカバー率100%に近いものが標準的ですが、よりプロフェッショナルな作業を行う場合は、Adobe RGBやDCI-P3といった広色域に対応したモニターを選ぶことが重要です。これにより、デザインで意図した通りの色を正確に再現でき、写真編集においても微妙な色合いを忠実に表現できるようになります。

3. 画面サイズ:作業効率に直結する広さ

画面サイズは、作業スペースの広さに直結します。一般的に、24インチから27インチ程度のモニターが、ノートPCとの組み合わせで作業効率を高めるのに適しています。これより小さいと、ノートPC画面との差があまり感じられず、大きすぎると画面全体を把握しにくくなる可能性があります。作業内容やデスクのスペースに合わせて、最適なサイズを選びましょう。

4. パネルの種類:IPSパネルがおすすめ

モニターのパネルの種類は、画質や視野角に影響します。Webデザイナーや写真編集者には、発色が自然で視野角が広いIPSパネルがおすすめです。IPSパネルであれば、斜めから見ても色味が大きく変化しにくいため、複数人でデザインを確認する際にも便利です。

5. 接続端子:ノートPCとの互換性を確認

ノートPCと外部モニターを接続するためには、適切な接続端子が必要です。USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)、DisplayPort、HDMIなどが一般的です。お使いのノートPCがどの端子に対応しているかを確認し、必要であれば変換アダプターなども検討しましょう。最近では、USB Type-Cケーブル一本で映像出力と給電が可能なモニターもあり、配線をシンプルにしたい場合に便利です。

【実践】ノートPCと外部モニターで理想の作業環境を構築する3つのステップ

外部モニターを導入し、ノートPCと組み合わせた理想の作業環境を構築するには、以下の3つのステップで進めるのが効果的です。

ステップ1:モニターの設置と接続

まず、購入した外部モニターをデスクに設置します。モニターアームを使用すると、画面の位置や角度を自由に調整でき、より理想的な作業姿勢を確保しやすくなります。次に、ノートPCとモニターを接続ケーブルで繋ぎます。お使いのノートPCとモニターの接続端子を確認し、適切なケーブルを選んでください。USB Type-Cケーブル一本で映像出力と給電が可能な場合は、配線がすっきりするためおすすめです。

ステップ2:OSの設定と画面拡張

モニターを接続したら、ノートPCのOS(WindowsやmacOS)でディスプレイ設定を行います。通常、PCを起動すれば外部モニターが自動的に認識されますが、必要に応じて「ディスプレイ設定」から拡張表示、複製表示、または外部モニターのみを表示する設定を選択します。Webデザイナーの場合は、複数のアプリケーションを横並びに表示できる「拡張表示」が最も効率的です。画面の解像度やリフレッシュレートなども、モニターの性能に合わせて最適化しましょう。

ステップ3:作業効率を高めるための設定

画面拡張を最大限に活かすために、OSの機能やサードパーティ製のツールを活用しましょう。Windowsの「スナップ機能」やmacOSの「Mission Control」を使えば、ウィンドウを効率的に配置できます。さらに、画面分割ツール(例: DisplayFusion、Magnet)を導入すると、より自由度の高いウィンドウ配置が可能になり、作業効率が格段に向上します。写真編集を行う場合は、カラーキャリブレーションツールを使用してモニターの色味を調整すると、より正確な色再現で作業できるようになります。

まとめ:ノートPC モニター 拡張で、あなたのクリエイティビティを解き放とう

ノートPCの画面サイズ不足による作業効率の低下や、写真編集における色再現性の問題は、外部モニターを導入することで効果的に解決できます。本記事で解説したように、適切なスペックのモニターを選び、ノートPCと組み合わせることで、作業スペースの拡大だけでなく、作業姿勢の改善、そしてクリエイティブな表現の質の向上まで、多くのメリットが得られます。

「ノートPC モニター 拡張」は、単なる環境整備にとどまらず、Webデザイナーとしてのスキルアップや、より高度な案件への対応、そして趣味の写真編集における満足度向上にも繋がる、将来への投資と言えるでしょう。ぜひ、この記事を参考に、あなたの作業環境を見直し、外部モニターの導入を検討してみてください。より快適で、より質の高いクリエイティブ活動を、マコトも応援しています!

コメント